春を迎えると「蚊」と「マダニ」の活動が活発になります。

蚊はフィラリア症を媒介し、ワンちゃん猫ちゃんの命に関わることもあります。

今回は蚊によって媒介される「フィラリア症」について解説します。

(マダニについての解説はコチラ)

フィラリア症の原因

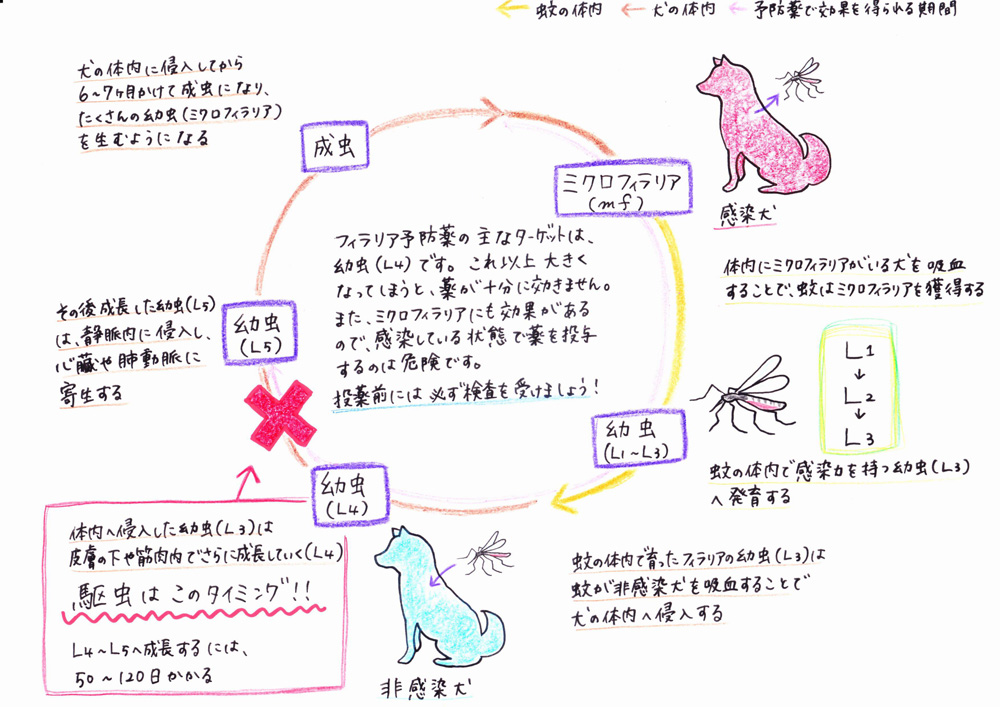

フィラリア症は犬糸状虫(フィラリアと一般的に呼ばれます)という寄生虫が蚊の吸血によってワンちゃん、猫ちゃんの体内に入ることで引き起こされます。

体内に入ったフィラリアの幼虫は心臓や肺で成虫に成長し様々な症状を引き起こします。

フィラリア症の症状

初期の段階では、「ときどき咳をする」「なんとなく元気がない」といった軽い症状が見られます。しかしながら、こうした変化は一時的なもの・加齢によるものなどと誤解されることも多く、気づかないまま進行してしまうケースが少なくありません。

フィラリア症が進行すると、咳の頻度が増えたり、散歩に行きたがらなくなったり、すぐに疲れて立ち止まるようになるなど、日常生活の中で異変が目立つようになります。

さらに重度になると、呼吸が苦しそうになったり、失神やふらつきが見られることがあります。お腹が膨れてくる(腹水)こともあり、最悪の場合は突然死に至ることもあります。これはフィラリアが心臓や肺動脈に詰まって、血液の流れを妨げるためです。

これらの症状は、進行度に応じて現れ方が変わるため、「少し変だな」と思った時点で、早めにご相談いただくことがとても大切です。

フィラリア症の治療とリスク

フィラリア症の治療は、感染してから行うとリスクが非常に高くなるため、獣医療の現場では「予防こそ最良の治療」と言われます。ここでは、フィラリア症の治療に伴う代表的なリスクについてご説明します。

1. 内科的治療とリスク

感染した犬に対しては、ヒ素系の駆虫薬(メラルソミン)を使用することが一般的ですが、この薬は強い毒性を持っており、体への負担が大きく、使用には厳重な管理が必要です。

- 副作用:嘔吐、注射部位の痛み、発熱、無気力など

- 重篤な合併症:肝障害や腎機能障害など

- ※日本では未承認薬のため、特例的な使用となります(使用できる病院も限られます)

2. 死滅した虫が引き起こす肺塞栓(はいそくせん)のリスク

内科的治療によって死滅されたフィラリアの成虫は、犬の体内で死骸となり肺の血管へ流れ込みます。これが血管を詰まらせてしまうと、呼吸困難や咳、最悪の場合は急死に至ることもあります。

- 特に成虫数が多い場合、このリスクは非常に高くなります。

3.外科的治療(フィラリア摘出術)とリスク

フィラリアが心臓や肺動脈に多数寄生している場合、内科的な駆虫(メラルソミンなど)ではリスクが高すぎると判断されることがあります。そのようなとき、頸静脈から特殊な器具を用いて心臓内の虫体を直接摘出するという外科手術が選択されることがあります。

外科的治療の適応例

- 重度感染(多数の虫体が心臓に確認される)

- 「大静脈症候群(Vena Cava Syndrome)」を発症している

- 赤血球破壊による血色素尿(赤い尿)や、ショック症状、貧血などを伴う緊急事態

- 内科的治療が禁忌またはリスクが高すぎると判断された場合

外科的治療の課題と注意点

- 施術には全身麻酔が必要であり、フィラリア症の重度患者では麻酔リスクが非常に高くなります。

- 特殊な設備と高度な手術技術が必要

- 実施できるのは、大学病院や一部の二次診療施設に限られます。

- 術後も内科的な管理や予後観察が困難なケースが多いです。

外科的にある程度虫体を除去できたとしても、残ったフィラリアの駆虫や再感染の予防は内科的治療で行います。つまり、外科はあくまで「虫体数が多すぎて急を要する場合の応急処置」であり、根本治療としては内科的治療+予防の継続が必要です。

4. 長期間の運動制限が必要

フィラリア駆除中やその後は、死んだ虫が血管を詰まらせるリスクを抑えるために長期の運動制限が必要です。

- 普段活発な犬にとってはストレスになることも多く、

- 飼い主様の生活にも大きな負担がかかります。

5. 治療費・通院の負担が大きい

フィラリア症の治療には、

- 血液検査・レントゲン・心臓エコー検査などの精密検査

- 数ヶ月にわたる複数回の注射や内服

- 治療中の定期的な通院と管理

が必要であり、治療費や通院の負担が大きくなることが多いです。

6. 猫の場合は治療薬がない

猫もフィラリア症にかかりますが、猫には安全に使用できる成虫駆除薬が存在しません。そのため、症状を抑える対症療法しかできず、突然死するケースも報告されています。

フィラリア症の予防について

フィラリア症の予防薬は、現在は様々なタイプが発売されています。

当院でも

・錠剤タイプ

・チュアブルタイプ

・オールインワンタイプ

など様々なタイプの予防薬をご用意しております。

オールインワンタイプのお薬はフィラリア症だけでなく、ノミ・マダニ予防、消化管内寄生虫の駆除の効果があります。オールインワンタイプのお薬を処方する場合、フィラリア症の予防に関しては投薬時に体重ギリギリのお薬(例えば、体重5kgの子までのお薬を体重4.9kgの子に処方する)でも問題ないのですが、ノミ・マダニ予防に関しては1ヶ月間予防効果を持続させないとならないことから、処方時に体重ギリギリだった場合、1つ大きめのお薬を処方させていただくことがあります。患者様の状況に合わせて相談しながらご提案いたしますのでお気軽にご相談ください。

また、フィラリアの重度感染が疑われる場合は、必要に応じて、二次診療施設や大学病院への紹介も可能です。

「予防」が最も大切です

フィラリア症は一度かかると治療が難しく、ペットにも飼い主様にも大きな負担を伴う病気です。しかし、月に1回のお薬(または年1回の注射)で防ぐことができる病気でもあります。毎年の予防を欠かさないようにしましょう。当院のある札幌市では蚊の活動状況により多少前後はしますが、6月から11月の間の予防を推奨しております。詳しくはお気軽に当院までお問い合わせください。